|

Maat-ka-Ra Hatschepsut |

last update:

15.09.2011

|

| |

Königliches Federkleid |

|

| Zu den interessanten Ornaten bei der Darstellung des Königs in

der 18. Dynastie gehört das Federkleid. In voller Ausführung macht es nicht nur

einen überaus prächtigen Eindruck, sondern verleiht dem Träger auch wichtige

symbolische Bedeutung, in dem es ihn mit dem göttlichen Falken und dem

göttlichen Geier verbindet. |

| Nach Giza-Podgórski (1984) ist die Bedeutung des königlichen

Federkleides noch nicht ausreichend wissenschaftlich bearbeitet, obwohl Elemente

von Federn häufig in der Ikonographie und als dekoratives Element eingesetzt

werden. Er verweist in seiner Arbeit auf die wenigen Publikationen, die das

königliche Federkleid erwähnen oder gar seine Bedeutung zu erfassen suchen. |

| Die meisten Besucher werden in den Darstellungen auf Tempel-

oder Grabwänden keinen König im Federkleid zu sehen bekommen (entweder ist die Stätte nicht

zugänglich, oder das Ornat ist nicht als Federkleid zu erkennen, da es nur teilweise

ausgeführt wurde, etc.). |

| Die eindrucksvollsten Darstellungen eines Königs im

Federkleid aus der 18. Dynastie finden sich: |

| - auf der südlichen Außenwand des restaurierten Alabaster-Schreins

von Amenhotep I., der heute im Open Air-Museum (OAM) von Karnak aufgestellt ist.

|

| - zwei weitere Darstellungen befinden sich im Tempel der Hatschepsut in Deir

el-Bahari rechts und links an den Seitenwänden des Granitportals, das den

Eingang zum Hauptsanktuar des Amun auf Oberen Terrasse bildet. |

| Alle diese Darstellungen waren bisher für Besucher erreichbar

oder sichtbar (für die beiden Darstellungen am Granit-Portal des Tempels in Deir

el-Bahari ist allerdings der Einsatz eines Fernglases notwendig). |

| Alabaster-Kapelle Amenhotep I. im Open Air-Museum |

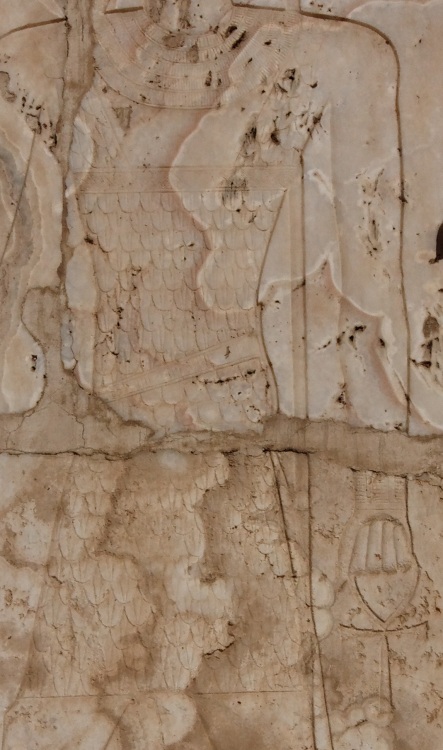

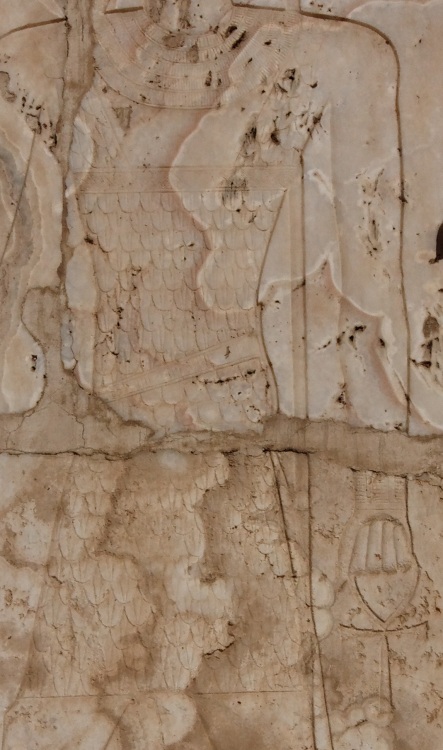

| Die südliche Außenwand des Alabaster-Sanktuars Amenhotep I. zeigt

in der Szene ganz links Thutmosis I. beim Treiben der 4 Kälber vor dem

ithyphallischen Amun. Thutmosis I. trägt in dieser Szene ein ausgezeichnet

erhaltenes Federkleid (siehe unten), nur im mittleren Teil - auf der Höhe des Gürtels - sind Teile

der Darstellung verloren gegangen. |

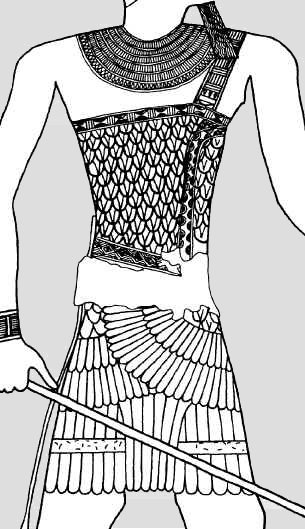

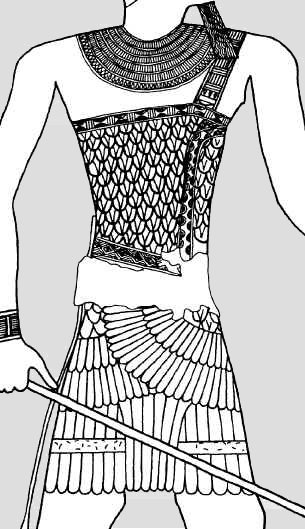

| Federkleid Thutmosis I. (südliche Außenwand des

Alabaster-Sanktuars von Amenhotep I.). |

| Das Kleid besteht aus einem Oberteil (Mieder), das 2/3 des

unteren Oberkörpers bedeckt. Das Oberteil wird gehalten von einem einzigen

Riemen, der am oberen Abschlussband des Oberteil festgemacht wurde. Das Band ist

mit Längs- und Querstreifen sowie einem nb-Zeichen

an der Verbindung zum Oberteil dekoriert. |

| Ein Band in Form eines altägyptischen Breitbeils bildet den

Abschluss des oberen Miederteils, ein weiteres Band in dieser Form teilt das

Oberteil auf der linken Brustseite von oben nach unten in zwei Teile. Das obere

Band ist mit Querstreifen und Kreissegmenten dekoriert, das senkrechte Band mit

Halbkreisen. |

| Die breiten und runden, V-förmigen Federn des Oberteils überdecken einander wie Schuppen. |

| Das Oberteil reicht rechts und links bis unter den schräg nach vorn abfallenden

Gürtel ab (siehe folgende und übernächste Abbildung), der mit einem Zick-Zack-Muster verziert ist.

Im mittleren Teil unterhalb des Gürtels ist die Darstellung zerstört, so dass

keine Aussage über die Ausdehnung des Oberteils gemacht werden kann. |

| Der Rock (siehe Foto oben) besteht aus mehreren Lagen langer,

schmaler, am Ende fast gerade abgeschnittener Federn. Deutlich erkennt man zwei

Viertelkreise von Federn, die sich vom Gürtel abwärts um die Hüften legen. |

| Detailfoto des oberen Rockteils, mit Resten des

Oberkleides rechts und links unterhalb des Gürtels und den beiden Viertelkreisen aus langen, schmalen Federn. |

| Unter den Viertelkreisen reicht eine Lage von langen,

schmalen Federn senkrecht bis fast zu den Knien - diese Lage wird durch ein

horizontales Band zusammengehalten.

|

| Eine weitere, Schwanz-förmige, sich nach unten verjüngende Lage

von langen, schmalen Federn tritt unter den Viertelkreisen hervor und reicht

über die untere Lage mit dem horizontalen Band bis zum Rocksaum.

Dazu trägt Thutmosis I. natürlich den königlichen Stierschwanz. |

| Die folgende Zeichnung von Giza-Podgórski (1984) zeigt noch

einmal die

gesamte Darstellung Thutmosis I. im Federkleid. |

| Thutmosis I. im Federkleid beim Treiben der 4 Kälber auf dem Alabaster-Sanktuar

Amenhotep I. (Zeichnung aus: Giza-Podgórski, Abb. 2). |

| In der folgenden Szene der gleichen Wand trägt Thutmosis I. beim Ruderlauf vor

den schreitenden Amun einen ähnlichen Federrock wie in der oben beschriebenen

Szene (siehe folgende Abbildung), lediglich die untere Lage an Federn fehlt. |

| Der Oberkörper des Königs ist jedoch durch Verfärbungen und Schäden im

Stein so verändert, dass keine Aussage über die Gestaltung des Oberkleides

möglich ist. |

| Völlig anders ist dagegen die Gestaltung des Federkleides des

schreitenden Amun in der Szene des Ruderlaufes. Das Federkleid des Gottes

besteht durchgehend aus kurzen, breiten Federn. Darüber hinaus fehlt jegliche

Unterteilung des Kleides - mit Ausnahme eines Gürtels und eines oberen

Abschlussbandes - wie sie beim Federkleid Thutmosis I. (in der vorangehenden Szene "Treiben

der 4 Kälber") zu sehen ist. |

| Granit-Portal im Tempel der Hatschepsut in Deir el-Bahari |

| Das Granit-Portal, das auf der 3. Terrasse den Eingang zum

Hauptsanktuar des Amun bildet,

zeigt auf beiden Seiten je eine Darstellung der Hatschepsut (Kartuschen auf Thutmosis III. geändert).

In beiden Darstellungen trägt die Königin ein ähnliches Ornat, die Darstellungen unterscheiden sich

lediglich durch den Kopfschmuck (auf der Südseite des Tores trägt sie die Weiße Krone von Oberägypten,

auf der Nordseite die Rote Krone von Unterägypten).

|

|

|

Die Königin trägt ein gefiedertes

Oberteil mit kleinen V-förmigen Federn. Das Oberteil schließt oben mit einem

Band ab, das von 2 Trägern gehalten wird. Unten endet das Oberteil am nicht

dekorierten Gürtel.

Der Rock ist weniger eindeutig gegliedert, scheint aber aus langen Federn zu

bestehen, die an den Körperseiten über die Knie hinaus reichen.

Dazu trägt die Königin eine Frontschürze, möglicherweise mit einer beschlagenen

Felltasche - und natürlich den königlichen Stierschwanz.

Foto links: Darstellung auf der Südseite des Granit-Portals |

| Kleiner Tempel des Amun in Medinet Habu |

|

|

Der König trägt hier ein Federkleid, das in seinen

Komponenten sehr der Darstellung Thutmosis I. auf der Alabaster-Kapelle

Amenhotep I. ähnelt.

An einigen Stellen haben sich die Farben sehr gut erhalten und zeigen grün-blaue

Federn mit roten Enden.

|

| Abstrahierte Darstellungen |

| Bereits zu Zeiten der Hatschepsut finden sich z. B. auf der

Roten Kapelle Darstellungen des Königs im Federkleid, die nur noch an der

äußeren Form als Federkleid zu erkennen sind, aber keine Federn mehr zeigen.

Möglicherweise wurden diese nicht mehr detailliert im Relief herausgearbeitet, sondern nur noch

aufgemalt. |

| Block 172 auf der südlichen Außenwand der Roten Kapelle zeigt

in der linken Szene Hatschepsut, geführt von Amun (rechts) und Atum (links). |

|

|

|

Block 173 auf der

Westseite der Kapelle zeigt Hatschepsut, die vier Kälber vor dem ithyphallischen

Amun weiht.

Das Foto links zeigt die Königin in vollem Ornat. Auch hier erkennt Giza-Podgórski ein stilistisch reduziertes

Federkleid. |

|

|

|

Oberhalb der Nische B in der westlichen Wand

der 3. Terrasse ihres Tempels in Deir el-Bahari ist Hatschepsut (Kartusche

geändert auf Thutmosis II.) beim Treiben der vier Kälber vor dem ithyphallischen

Amun dargestellt.

Auch hier trägt sie nach Giza-Podgórski ein stilisiertes Federkleid.

|

| Königliches Feder- oder Falkenkleid |

| Die hier präsentierte Übersicht und zahlreiche weitere, von

Giza-Podgórski aufgeführte Beispiele zeigen, dass Federkleid und Federelemente

in der königlichen Ikonographie der 18. Dynastie eine bedeutende Rolle gespielt

haben dürften. |

| Naheliegend scheint hier die Identifikation des "Königs im

Federkleid" mit Horus zu sein, die ja die wichtigste Legitimation der königlichen

Macht war.

|

| Das Feder- oder Falkenkleid ("Horus dress") besteht komplett aus

Federn, und wird durch einen Gürtel in ein Ober- und Unterkleid geteilt. |

| Das Oberkleid besteht aus kurzen, breiten Federn und wird

von einem, gelegentlich auch von zwei Schulterbändern gehalten. Nach oben

schließt es häufig mit einem Band ab und ist zu dem durch ein weiteres Band

vertikal geteilt. Beide Bänder können gelegentlich die Form eines altägyptischen

Breitbeils haben.

|

| Das Unterteil besteht aus langen Federn und ist häufig durch

ein horizontales Band geteilt.

|

| Das Kleid wird komplettiert durch einen Stierschwanz. |

| Die Verteilung der Federtypen ähnelt der Verteilung auf dem

Falkenkörper - die kurzen breiten Federn bedecken den (Ober-)Körper, die langen

schmalen Federn entsprechen denen der Schwingen und des Schwanzes. Ein

geeigneter Vergleich sind hierzu die Falken, die auf den Balustraden der Rampe

zur 3. Terrasse des Tempels der Hatschepsut in Deir el-Bahari dargestellt sind

(siehe folgende Abbildung). |

| Horus auf der südlichen Balustrade der Rampe, die von der 2.

zur 3. Terrasse führt. Der Falke trägt im Brustbereich kurze breite Federn, die

Federn der Schwingen und des Schwanzes sind lang und schmal. |

| Nach Giza-Podgórski wird das Falken- oder Horuskleid

ausschließlich von schreitenden Königen der 18. Dynastie getragen. Mit einer

Ausnahme - im Grabe Amenhotep III. - finden sich Darstellungen des Königs im

Falkenkleid nur an Tempelwänden.

|

| Nach den Untersuchungen von Giza-Podgórski tritt die

Darstellung des Königs im Feder- oder Falkenkleid in etwa gleicher Häufigkeit

bei Szenen auf, in denen der König von Göttern geführt wird (in 12 von 34

Szenen) und beim Treiben der 4 Kälber (11/34), alle andere Szenen sind in

deutlich geringerer Häufigkeit vertreten.

|

| In insgesamt 14 von 34 Szenen trägt der König zum Federkleid

eine Atef-Krone, in 6 Fällen das Jbs-Kopftuch, alle

anderen Kronen treten mit vernachlässigbarer Häufigkeit auf bzw. waren nicht

identifizierbar (8/34). |

|