|

Elephantine |

last update:

06.02.2008

|

| |

Historischer Überblick |

|

| Auf der Nilinsel Elephantine wurde von Hatschepsut ein kleiner

Tempel errichtet, in dem vor allem Satet (Satis), aber auch die beiden anderen

Götter der Triade der Kataraktregion, Khnum und Anuket

(Anukis), verehrt wurden. Darüber hinaus gibt es ein paar Hinweise (wiederverwendete

Blöcke, auf dem nachträglich ihre Spuren verwischt wurden; Reste von

Statuen Thutmosis II.), die auf Bautätigkeiten der Hatschepsut im Tempel des Khnum während ihrer

Zeit hindeuten (Jarritz, H., Untersuchungen im Bereich des Khnum-Tempels.

MDAIK 40, 1984; Niederberger, N., Untersuchungen im Bereich des späten

Khnum-Tempels. MDAIK 53, 1997). |

| Die Tempelanlagen für Satet und Khnum wurden später zerstört

oder abgerissen, und durch Neubauten von Nektanebos II. in der 30. Dynastie

ersetzt. Archäologisch gesichert ist, dass diese Neubauten keinen

älteren Kernbauten mehr enthielten. |

|

Allerdings fanden sich besonders in den Fundamenten des ptolemäischen Satet-Tempels zahlreiche Blöcke aus den Vorgängerbauten des Mittleren Reich und

der 18. Dynastie (Kaiser, W., MDAIK 26, 1970), die für Rekonstruktionen der

jeweiligen Tempelanlagen herangezogen wurden. |

|

Die vorliegende Seite gibt eine Übersicht über die Entwicklung der

Kultstätte der Göttin Satet auf Elephantine. |

| Die seit 1969 durchgeführten Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts,

Abteilung Kairo (DAIK), und des Schweizer Instituts für Ägyptische Bauforschung

und Altertumskunde auf der Nilinsel Elephantine

lieferten Belege für die Existenz einer Kultstätte an der Stelle des

rekonstruierten Tempels der Satet seit rund 3000 v. Chr. Da sich rund um das

Heiligtum Besiedlungsaktivitäten bis in die prädynastische Zeit (Naqada II-Periode, 3500 - 3200 v.

Chr.) zurückverfolgen lassen (Andraschko, F., MDAIK 53, 1997), könnte die erste

Nutzung dieses Kultplatz auch in diese Zeit datieren. |

| Die heutige Insel Elephantine bestand in der Frühzeit aus zwei

Inseln, die durch eine flache, vermutlich sumpfige Senke getrennt waren.

Möglicherweise wurde diese

Senke nur in Hochwasserzeiten überflutet, im Laufe der Geschichte verschwand sie

jedoch ganz (laut OEAE, Stichwort Elephantine, S. 465, während der 1.

Zwischenzeit). Rekonstruktionen der Stadtentwicklung für die Zeit bis zum Ende der

4. oder 5. Dynastie verzeichnen noch voneinander getrennte Ost- und Westinsel

(gelegentlich findet man auch die Aufteilung in eine Süd-(= Ost-) und eine

Nord-(= West)-Insel).

|

|

Die Ostinsel war offensichtlich das Hauptsiedlungsgebiet. Der Kultplatz der Satet

lag auf der

westlichen Seite der dieser Insel, eingeengt zwischen der Senke

im Westen und einer östlich gelegenen Festungsanlage. Der Kultplatz lag

außerhalb der Siedlung und auch außerhalb der Festungsanlage.

|

| Die Kultstätte befand sich in einer Nische, die von drei

Granitfelsen gebildet wurde. Die Granitblöcken

ragten bis zu 3.50 m über den Boden der Nische empor. Die Nische war ca. 4

m tief und 3.50 m breit, und öffnete sich nach Osten. Von der Hauptnische zweigte

in der Südwest-Ecke eine kleinere Nebennische von 2 m Tiefe und ca. 1 m Breite

ab (siehe folgende Zeichnung). |

| Während der frühen Nutzungsphasen war die Nische vermutlich

durch eine Mauer von den Vorbereich getrennt, der Zugang lag vor dem südlichen

Felsen. Ob in der Nische Einbauten, z. B. ein umbauter Raum, existierten, lies sich nicht sicher

feststellen, da dort der Felsboden etwas ansteigt und ältere Baureste

möglicherweise bis auf den Felsgrund abgetragen wurden, bevor mit Neubauten

begonnen wurde. |

| Bereits die

Rekonstruktion des ältesten Kultstätte deuten auf einen eingefassten Hof vor der

Nische hin, und auf einen Hofzugang auf der rechten (nördlichen) Seite der

Hofumfassung. Zwischen der Hofmauer und der Festungsmauer blieb lediglich Platz

für einen Umgang um die Kultstätte - eine räumliche Ausdehnung des Kultplatzes

war somit unmöglich, solange die Festung in Gebrauch war. |

|

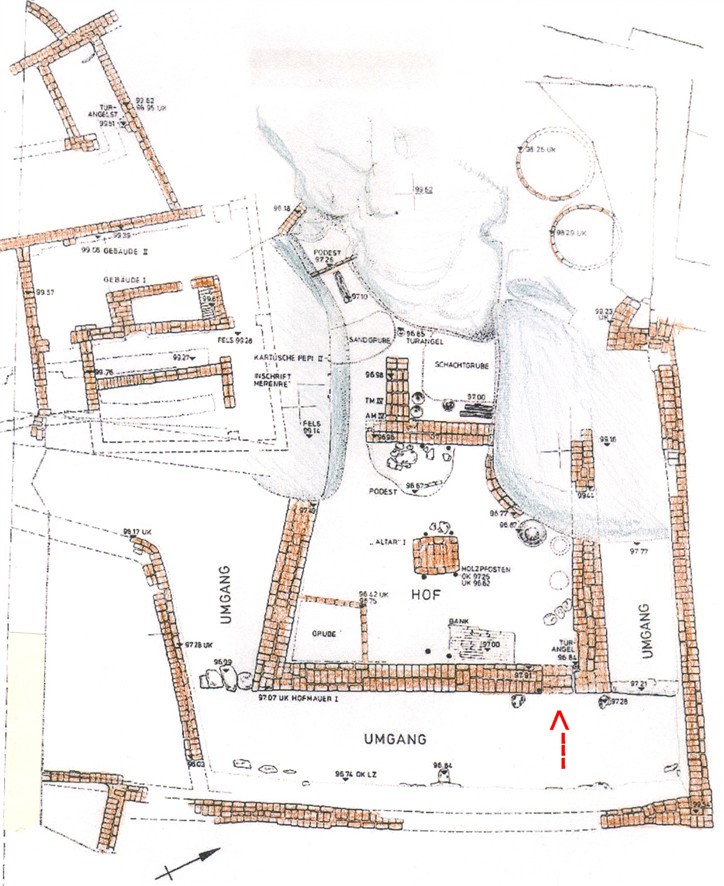

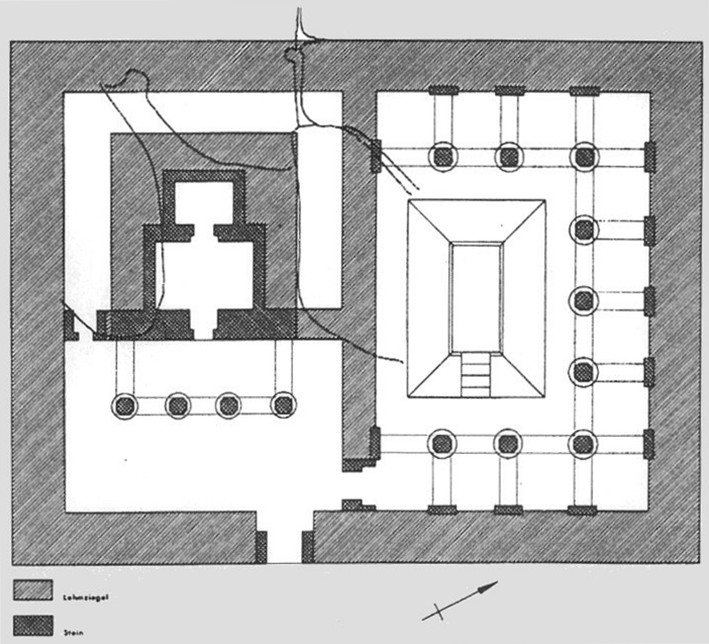

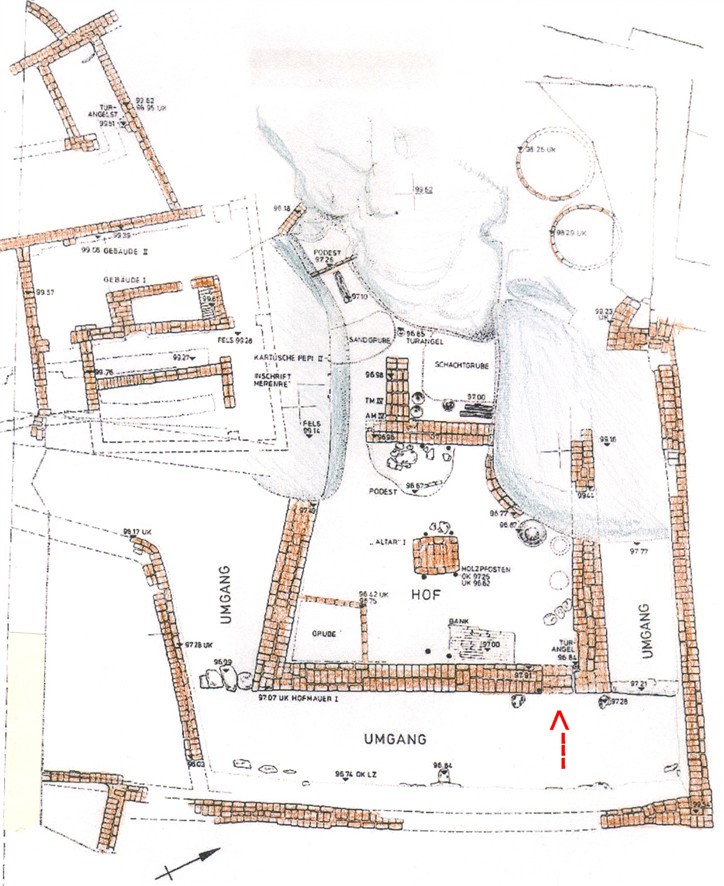

Die Skizze oben zeigt eine Rekonstruktion des Heiligtums in der 6. Dynastie

(modifiziert nach MDAIK 33, 1977). Die nach Osten offene Nische zwischen den

Granitfelsen war durch eine Mauer von der Umgebung abgetrennt, der Eingang zur

Nische lag vor dem südlichen Granitfelsen. Davor lag ein ummauerter Hof mit

einem altar-ähnlichen Podest, der Eingang zum Hof befand sich in der östlichen Mauer auf der

rechten (nördlichen) Seite (siehe roter Pfeil). In der südöstlichen Ecke lag

eine Abfallgrube. Die östliche Mauerlänge vor dem Umgang hatte bereits

eine Breite von ca. 9.8 m und nahm damit bereits die Breite des Tempels aus der

18. Dynastie vorweg. |

|

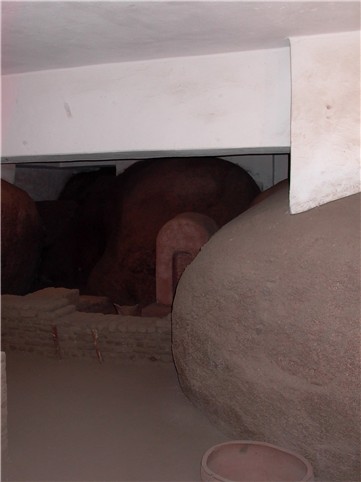

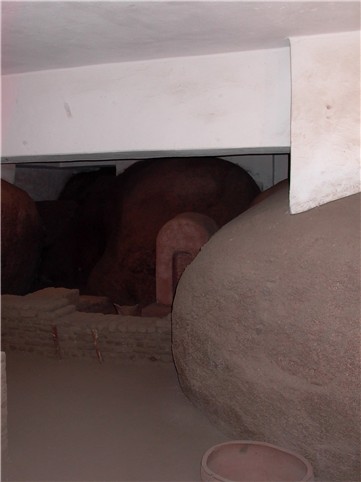

Unter dem modernen Betonfundament des rekonstruierten Tempels der 18. Dynastie

wurde der Kultplatz der 6. Dynastie an seinem Originalplatz zwischen den

Granitfelsen ebenfalls rekonstruiert (siehe folgendes Foto). Für die jeweiligen

Mauern und das Ziegelpodest (Altar) wurden Ziegel des Alten Reiches

wiederverwendet. |

| Der Granitnaos mit Inschriften von Pepi I. und Merenre, dessen

Original sich im Louvre befindet, wurde durch eine Kopie (in Kunstharz gegossen)

ersetzt. Verschiedene, in der Nische gefundene Tongefäße, wie der eingegrabene

Bottich (siehe folgendes Foto), wurden am Fundplatz wieder aufgestellt. |

| Das Foto oben zeigt einen Teil des rekonstruierten Kultplatzes

aus der 6. Dynastie (um 2250 v. Chr.), man erkennt den gewachsenen Fels (rechts)

sowie Mauerreste und den Naos gegenüber (Dreyer,

MDAIK 40, 1984), sowie am linken Bildrand noch die Ecke des Ziegelpodestes |

| Bis zum Mittleren Reich (MR) fanden keine wesentlichen Veränderungen

mehr in der Anlage

des Kultplatzes statt - eine Ausdehnung der Anlage, die eingeengt zwischen Senke, Siedlung und

Festung lag, war nicht möglich. |

| In der 11. Dynastie wurde der Kultplatz innerhalb der Grenzen der

alten Anlage mehrfach umgebaut, bis schließlich unter

Mentuhotep Nebhepet-Ra die ganze

Tempelanlage umfassend neu gestaltet wurde. |

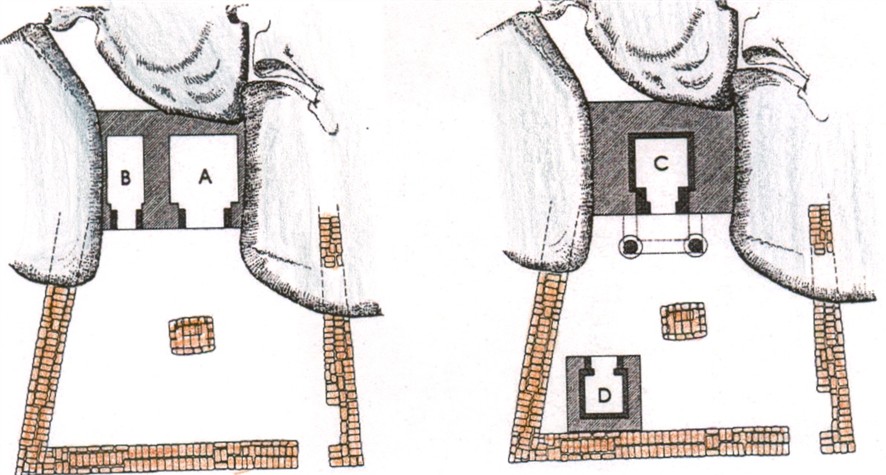

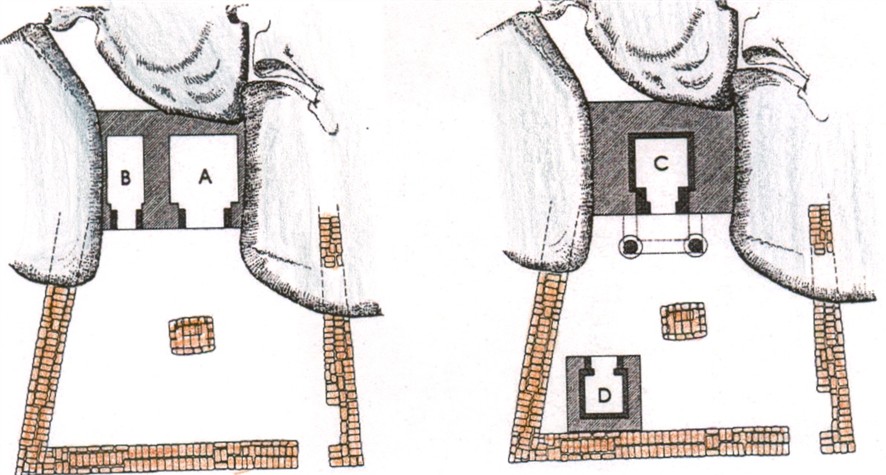

| Antef II. baute den Tempel mehrfach um, zuerst erstellte er in

der Nische zwischen den Granitfelsen einen Stein-Ziegelbau mit einer Haupt- und

einer Nebenkapelle (siehe folgende Skizze; modifiziert nach MDAIK 49, 1993). Die Hauptkapelle (A) war der Satet geweiht, die Nebenkapelle

(B) Khnum. Beide Bauten sind jeweils durch teilweise erhaltene rechte Türgewände belegt,

die auch die Zuweisung an Antef II. testieren. Die besondere Steinstruktur der

Türgewände und die Gleichzeitigkeit der Errichtung der Türen weisen (siehe MDAIK

49, 1993) darauf hin, dass beide Türen zu einem gemeinsamen Bau gehörten.

|

| Diesen Bau ersetzte Antef II. später durch einen kompletten Neubau. Dabei lagerte er die

Kapelle für Khnum (D) vermutlich in die Südostecke des Hof aus, und ersetzte den Kultbau in der Nische

durch eine Kapelle mit Vorhalle und 2 Säulen (C), die der Satet geweiht war. |

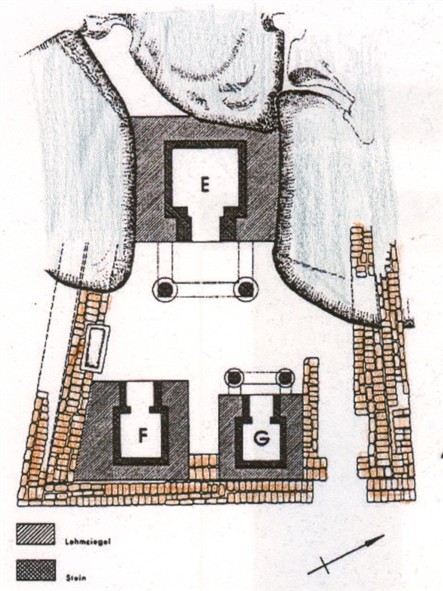

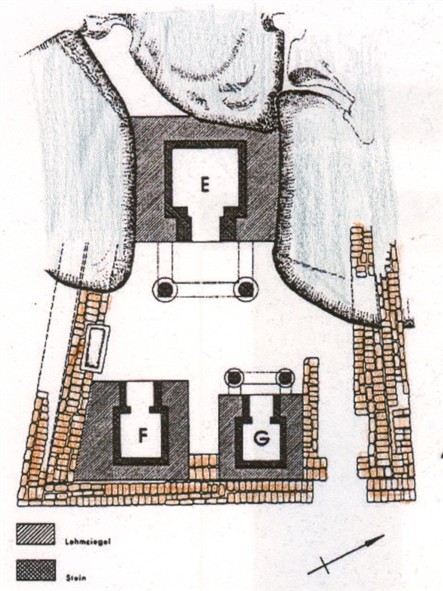

| Die Bauten C und D wurden vermutlich von Antef III. durch die

Gebäude E und F ersetzt. Als Bauherr der Kapelle G samt Vorhalle mit 2 Säulen,

deren Funktion nicht ganz geklärt ist, ist er durch eine erhaltene oktogonale

Säule, die seinen Namen trägt, gesichert. Das altar-ähnliche Podest im Hof verschwindet unter Antef III. |

| In den vergangenen Jahrhunderten war die Siedlung, die den

Kultplatz umgab, auf ihrem eigenen Schutt in Höhe gewachsen. Zu Beginn des MR

lag das Bodenniveau der Siedlung offensichtlich schon bedeutend höher als der

Kultplatz. Darüber hinaus überragten die Neubauten des Antef III. vermutlich

bereits die drei umgebenden Granitfelsen und verstärkten die Enge in der Anlage

selbst. Das außerdem die Zugänglichkeit zur Anlage durch höher gelegene Siedlung

erschwert war, wurde unter Mentuhotep Neb-hepet-Ra entschieden, den Kultplatz zuzuschütten

und darüber auf dem neuen Niveau einen neuen Tempel zu erbauen. |

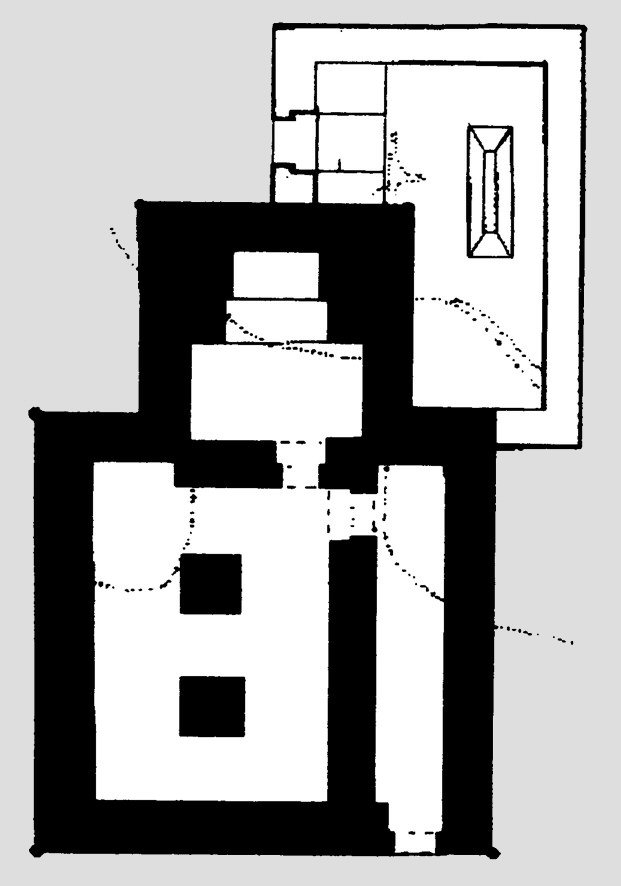

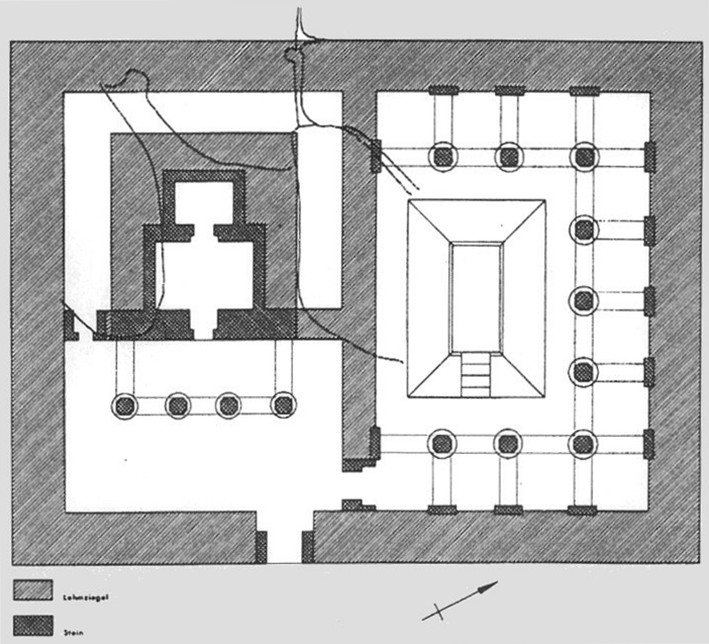

| Die obige Zeichnung gibt den Grundriss des Tempelneubaus unter

Mentuhotep Neb-hepet-Ra wieder (modifiziert nach MDAIK 49, 1993; die dunklen

Bereiche wurden in Stein ausgeführt, die gestrichelten Mauerteile wurden in Ziegelbauweise

errichtet). Die unter der

linken Seite des Tempel liegenden drei Granitfelsen des alten Kultplatzes sind

zur Verdeutlichung der Lage eingezeichnet. |

| Der Neubau des Mentuhotep Neb-hepet-Ra lag ca. 2 m über dem

Bodenniveau des Antef III.-Tempels (ca. 100.6 m über NN) und gab somit die über

rund tausend Jahre beibehaltene optische Verbindung mit der Felsnische auf. |

|

Durch die Zuschüttung des alten Kultplatzes erhielt Mentuhotep die Möglichkeit,

den neuen Tempel großzügiger zu gestalten. Die Kapelle wurde auf der Nordseite durch

ein Peristyl mit einem Wasserbecken aus Kalkstein erweitert. Möglicherweise

diente die Erweiterung der Anlage als besonderer Platz für die Riten des Festes

der Nilflut. Die Anlage wurde,

wie schon die Bauten der Antef-Könige, teilweise in Stein-Ziegelbauweise

errichtet, d.h. die Kernwände waren aus Ziegeln errichtet und mit Sandsteinplatten

verkleidet worden. |

| Von dieser Anlage wurden nur wenige Blöcke in situ gefunden,

ein paar Säulenbasen, Teile der nordwestlichen Umfassungsmauer, sowie Reste

einer Verbindungstreppe zum Khnum-Bereich im Südosten. Die wenigen erhaltenen

Bauteile reichten aber für eine Rekonstruktion der Anlage, die wenige Meter

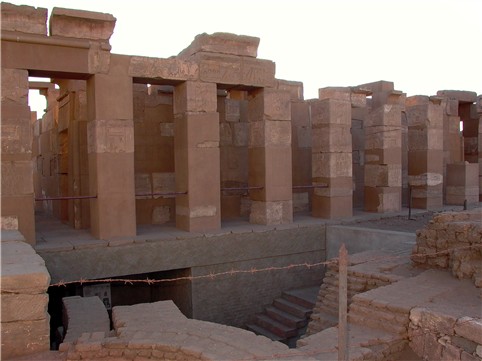

nördlich vom Tempel der 18. Dynastie nachgebaut wurde (siehe folgende Abbildung). |

|

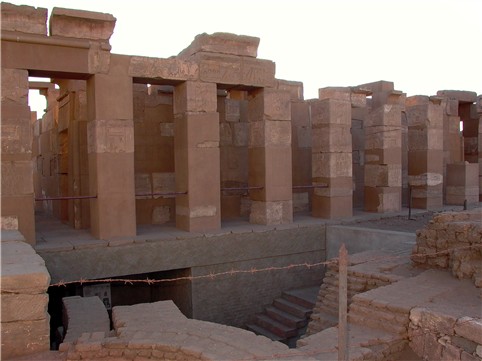

Ansicht der Ostseite des rekonstruierten Tempels von Mentuhotep mit dem Eingang

auf der nördlichen Seite des Haupttempels, rechts davon das Peristyl mit

Wasserbecken (Foto E. Noppes, 2007). Das folgende Foto zeit eine S/W-Aufnahme

des Peristyls mit Wasserbeckens aus dem Jahre 2007. |

|

Neben der Erweiterung des Kultbaus durch das nördliche Peristyl fällt auf, dass

die Anlage keine Hinweise mehr für die Verehrung Khnums aufweist. Hinweise auf

eine mögliche Verehrung von Khnum in der Kultanlage der Satet gibt es bereits

seit der 6. Dynastie, einen eigenen Kultraum konnte man mit dem Beginn der

Umbauten unter Antef II. nachweisen (siehe oben Räume B und D). Die Tatsache,

dass jetzt ein Kultraum fehlt, lässt vermuten, dass für Khnum bereits unter

Mentuhotep eine völlig

eigenständige Kultanlage erbaut wurde. Gesichert ist eine eigene Kultanlage

spätestens ab Sesostris I. |

| Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte der

Standort des Khnum-Tempels im Bereich der späteren Tempelanlage des Gottes

westlich vom Tempel der Satet zu suchen sein. |

|

Vermutlich gleichzeitig mit der Auslagerung des Khnum-Kultes in eine eigene

Anlage westlich des Satet-Tempels wurde auch eine Verbindungstreppe zwischen

beiden Tempeln angelegt. |

| Die Ausgrabungen auf Elephantine deuten darauf hin, dass unter

Sesostris I. die Tempelanlage ein weiteres Mal völlig neu angelegt wurde. Von dieser Anlage

sind nur rund 150 Kalkstein-Blöcke bzw. Fragmente im Fundament des ptolemäischen

Neubaus erhalten geblieben. Im gesamten Bereich des

Tempel ist sogar das Fundament weitgehend herausgerissen worden. Daher stammen

die wichtigsten Informationen über seine Ausmaße aus den Störungen in den

umgebenden Schichten, die das Fundament hervorgerufen hat. Soweit noch

erkennbar, hatte der Tempel in etwa die gleichen Ausmaße wie der Vorgängerbau.

Die Größe des gesamten Tempelbezirks wurde anhand von Resten der Umfassungsmauer

und einer Gründungsgrube auf ca. 42-48 m x 34 m bestimmt. Das Tempelniveau lag

mit ca. 100.6 m über NN etwa auf dem Niveau des Tempels von Mentuhotep oder

geringfügig höher. |

|

Einige Fundstücke, die vermutlich zuerst im Fundament des Tempels der 18.

Dynastie und danach erneut im Fundament des ptolemäischen Tempels verbaut worden

waren, ergaben Hinweise auf die Gestaltung des Tempels (siehe folgende Zeichnung). |

| Die wiedergefundenen Blöcke und ihre Dekoration deuten darauf

hin, dass der offene Vorhof durch eine gedeckte Halle (Vestibül) mit 2 Pfeilern ersetzt wurde. Aufgrund

der Ausrichtung der Szenen vor allem in der Vorhalle muss man auch weiterhin annehmen, dass der Eingang,

wie bei den Vorgängerbauten, auf der Nordseite der Ostwand lag. |

|

Direkt oberhalb des alten Kultplatzes in der Felsnische wurde eine Kultkammer

errichtet, deren Front etwas in die Vorhalle hineinragte. |

|

Fragmente belegen auch die Existenz einer besonderen Beckenanlage, die

offensichtlich den Riten des Festes der Nilflut diente. In situ erhaltene

Fragmente eines Vorstaubeckens deuten auf einen Standort der Beckenanlage auf der Nordwestseite

des Tempels hin (siehe Plan oben). |

|

Ostseite (Frontseite) des rekonstruierten Satet-Tempels von Sesostris I. mit

Rundstäben und Hohlkehle, der Eingang lag, wie bei allen Vorgängerbauten, auf

der nördlichen Seite (Foto:

E. Noppes, 2007). |

|

Zu Beginn des Neuen Reiches (NR) wurde unter Hatschepsut der Tempel aus dem MR komplett abgerissen und durch einen neuen Tempel an der gleiche

Stelle ersetzt. Sie konnte die Dekoration des Tempel aber nicht fertig stellen, dies

erfolgte erst unter Thutmosis III. Auch diese Anlage wurde später vollständig abgerissen, wobei,

wie schon bei den meisten Neuanlagen, zuvor das Gelände regelrecht rasiert wurde

und in der Regel keine Baustrukturen mehr in situ aufgefunden wurden. |

|

In den Fundamenten des ptolemäischen Satet-Tempels fanden sich allerdings

besonders zahlreich Blöcke

aus dem Tempel 18. Dynastie (Kaiser, MDAIK 26, 1970). Bis 1971 wurden bereits über

350 Blöcke mit Reliefdekor und architektonischen Besonderheiten aufgefunden und

lieferten eine ausreichende Basis für eine Rekonstruktion des Satet-Tempels der

18. Dynastie (Kaiser, MDAIK 27, 1971). Später kamen weitere Blöcke hinzu,

darunter Abgüsse von 21 Reliefplatten, die sich im Besitz des Louvre befinden. |

|

Auch beim Neubau der 18. Dynastie hielt man an dem alten Kultplatz fest.

Allerdings war die umliegende Siedlung weiter in die Höhe gewaschen, so dass man

auch den Tempel höher legen musste. Gleichzeitig bot sich durch die Anhebung die

Möglichkeit, den Tempel zu vergrößern und einen Raum für den Gastkult des Amun

zu ergänzen. |

|

Bei dem Neubau wurde der Vorgängerbau bis tief ins Fundament abgetragen und der

gesamte Bereich dann mit Granitrohlingen aufgefüllt. Darüber wurde ein neues

Fundament aus Sandstein gelegt. Das Fußbodenniveau ließ sich anhand von

Grabungsbefunden auf der Westseite bei ca. 101.35 m festlegen. Bei späteren

Neubauten kam es zu einer Niveauabsenkung auf rund 100.6 m über NN, wobei alle

Schichten oberhalb des Niveaus des MR zerstört wurden (Dreyer, G., MDAIK

43, 1986). |

|

Genau in die Nordwestecke der Felsnische wurde ein Schacht eingepasst. Zwischen

den Felsen reichte die Fundamentpackung etwa 2 m tief bis zur untersten Lage der

Steinblöcke des Schachtes und schloss direkt an die freiliegende Seitenwände des

Schachts an - d.h. Fundament und Schacht wurden gleichzeitig errichtet. |

|

Der Schacht war rund 2.25 m tief, die äußeren Abmessungen lagen bei ca. 1.75 x

1.75 m, der Innenraum betrug ungefähr 1 x 0.9 m. Der Schacht wurde mehrheitlich aus wiederverwendeten

Sandsteinblöcken, z.B. solchen mit Rundstab und Hohlkehle, errichtet. Da kein

freistehender Schacht geplant war, wurden nur die Schachtinnenseiten bearbeitet

und geglättet. Kleine Aussparungen in der Südwand, in die man die Fußspitze

setzen konnte, ermöglichten die Begehung des Schachtes. |

|

Unter dem Schacht lag eine 1.75 x 1.75 m große und rund 1.2 m tiefe Grube, die

mit hellem feinem Sand gefüllt war. Die unterste Reihe der Steinblöcke der

Schachtwände war etwa zur Hälfte in den Sand eingebettet oder nachgesackt. |

|

Die im Fundament des ptolemäischen Tempels wiedergefundenen Blöcke des Tempels

ermöglichten nicht nur eine Rekonstruktion, sondern auch einen Wiederaufbau. |

|

Der restaurierte Tempel aus der 18. Dynastie für Satet wurde

über der restaurierten alten Kultstätte aus der 6. Dynastie errichtet.

Allerdings wurde nach der Darstellung in MDAIK 36 (1980) der Tempel dabei etwas

abgesenkt, d.h. Fußbodenniveau wurde auf das Niveau des MR-Tempels gesenkt (auf

rund 100.6 m über NN). Das folgende Foto

zeigt die Nordseite des Tempels mit einem modernen Eingang zu der überbauten

Rekonstruktion des alten Kultplatzes aus der 6. Dynastie.

Die Beschreibung des rekonstruierten

Tempels der Satet findet sich auf einer eigenen Seite. |

| Das Foto oben zeigt die Westseite des wieder errichteten

Tempels aus der 18. Dynastie, darunter der moderne Eingang zum rekonstruierten

Kultplatz der 6. Dynastie. |

| Auch in der Spätzeit wurde der Tempel der Satet noch ergänzt. In den Fundamentresten der ptolemäischen Vorhalle fanden sich mehrere

dekorierte und undekorierte Blöcke, die sich eindeutig einem großen Torbau

zuweisen ließen. |

| Die Rekonstruktion ergab einen Torbau mit rund 7.35 m Höhe

(inkl. Hohlkehle), zwei Seitenpfeilern von ca. 1.75 m Breite, und einen

ebenso breiten Tordurchgang. Das aufgrund einer Königskartusche Amasis

zugewiesene Tor dürfte zur Eingangsfront des Satet-Tempels gehört haben. Vermutlich

stand das Tor in einer Ziegelmauer, denn weiteres Steinmaterial fehlt. |

| Neben den Resten des Tore wurden Teile von mehreren

Kalkstein-Säulen und zwei Kalkstein-Basen gefunden mit Resten von

Interkolumnarwänden. Vermutlich gehörten die Teile, die ebenfalls Amasis

zugeschrieben werden, zu einer Kolonnade oder zu einem Kiosk.

|

| Die Vermutung, dass die Tempel auf Elephantine infolge der

persischen Eroberung Ägyptens zerstört wurden, ließ sich mit den

Grabungsergebnissen des DAIK nicht in Einklang bringen. Die Tatsache, dass

Akoris und Nektanebos I. im Tempel des Khnum Tore mit Interkolumnarwänden

zwischen stehenden Säulenreihen errichten ließen (MDAIK 53, 1997), spricht

ebenfalls nicht für größere Zerstörung des Tempels - und vermutlich auch nicht

für eine Zerstörung des knapp 50 m entfernten Tempels der Satet. Die Neubauten

unter Nektanebos II. dürften somit wohl nicht auf persische Zerstörungen,

sondern auf geplante Anpassungen der Tempelanlagen zurückgehen. Die erhaltenen

Blöcke aus den von Nektanebos II. erbauten Tempeln für Khnum und Satet weisen

keine Spuren von Zerstörungen auf, sondern sind offensichtlich planmäßig

abgebaut worden - wie das vom MR bis in die römische Zeit häufig beobachtet

wurde. |

| Nach den Grabungsergebnissen des DAI wurden alle Kultanlagen

seit der Frühzeit bis hin zum Tempel der 18. Dynastie an der gleichen Stelle

errichtet. Beibehalten wurde ebenfalls die Lage des Eingangs auf der

nördlichen Seite der nach Osten gelegenen Tempelfront.

|

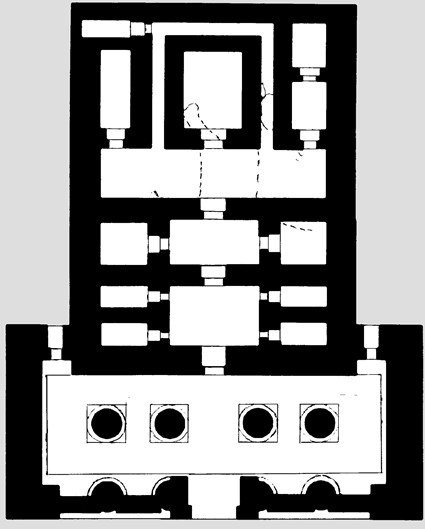

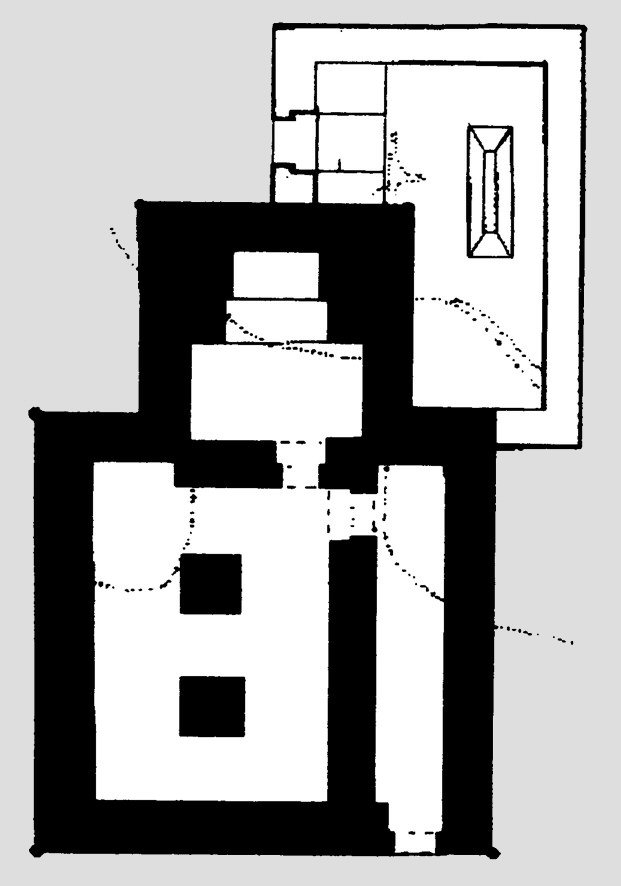

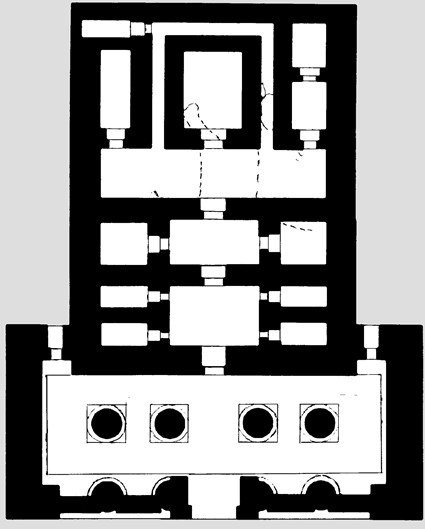

| Bei dem ptolemäischen Neubau lag dagegen die zentrale Kapelle nicht mehr direkt über dem ursprünglichen

Kultplatz. Zwar lag das rund 23 x 17.6 m große Tempelgebäude (ohne Vorhalle) noch über dem

alten Kultplatz, aber die zentrale Kapelle liegt westlich von der Nische (siehe

folgende Zeichnung; die Lage der Nische ist gestrichelt eingezeichnet). Darüber

hinaus wird beim

ptolemäischen Neubau der Eingang ins Zentrum der Ostseite verlegt. Vor dem

Tempel wurde eine Säulenhalle (Pronaos) mit einer zentralen Reihe von 4 Säulen

errichtet, die Front bildete eine Säulenfassade mit ebenfalls 4 Säulen, deren Interkolumnen mit

Schranken (Schirmwänden) verschlossen waren. |

| Grundriss des Satet-Tempels aus ptolemäischer Zeit. |

| Von dem ptolemäischen Tempel waren nur noch das Fundament

und wenige dekorierte Fragmente erhalten. Daher machte schon die Zuweisung des

Erbauers erhebliche Schwierigkeiten. Dekorierte Fragmente mit Königskartusche und

Graffitotexte scheinen auf eine Errichtung des Tempelhauses durch Ptolemaios VI. Philometor

(191-145 BC) hinzuweisen. Möglicherweise hat er das Dekorationsprogramm aber nur

teilweise durchführen lassen oder nicht beenden können (Laskowska-Kusztal, E.,

Elephantine15 : Die Dekorfragmente der ptolemäisch-römischen Tempel von

Elephantine. Mainz 1996). |

| Die Arbeiten am Satet-Tempel wurden unter Ptolemaios VIII.

Euergetes II. (182 - 116 BC) fortgeführt, der nachweislich das Hauptportal des

Tempelhauses und die benachbarten Wände dekorieren ließ. Weiterhin wurde in

dieser Zeit die Vorhalle errichtet, wie die Dekoration der Halle mit Kartuschen

des Herrschers sowie Inschriften bestätigen, die unter dem Fundament der

Vorhalle gefunden wurden. Möglicherweise hat Ptolemaios VIII. Euergetes II. auch

im Inneren des Tempelhauses die Dekoration ergänzt. |

| Die bisher vorliegenden Grabungsbefunde lassen vermuten, dass

die letzten Dekorationen im Satet-Tempel in der Regierungszeit des Augustus

durchgeführt wurden. |

| Ungefähr 6 m vor der Tempelfront wurde noch ein sogenannter Kiosk

errichtet, dessen architektonische Form aber noch nicht durch Grabungen völlig

erschlossen ist. Hinweise auf die architektonische Form gab die Untersuchung des

Sockels, auf dessen Oberfläche Vorritzungen für Säulen, Türen, und Schranken

erhalten geblieben sind. Nach den bisherigen Befunden war das Gebäude ein allseitig

offener Kiosk (ähnlich dem Trajan-Kiosk auf Philae), der als besonderer Zugang

zum Satet-Tempel diente. Die zeitliche Einordnung der

Erbauung und Dekoration anhand der Fundlage ist wohl noch Gegenstand der

Diskussion, die aktuelle Zuweisung an Ptolemaios VIII. Euergetes II. ist noch

als

hypothetisch anzusehen (Laskowska-Kusztal, 1996). |

|